资讯分类

《鬼子来了》:真怀念二十二年前那个“知不道”的姜文

来源:人气:0更新:2022-05-11 13:24:08

文 | 王重阳lp

上世纪八十年代末九十年代初,日剧《世界奇妙物语》开拍,这部立意新颖的系列日剧延续至今,几乎把日本影视圈里九成的演员都招呼进来拍了一遍,至今回顾时,还能见到不少当年熟悉的面孔。

其中有一个单元里,一个“社畜”站在天台上时,那张似曾相识的脸让我下意识地说了一句:“大哥大嫂过年好!”

他叫香川照之,曾两次获得过日本电影金像奖最佳男配角提名,凭借电影《暖》“哑巴”一角获得了第16届东京国际电影节最佳男主角奖。表演浑然天成,在情绪爆发时很有张力。那句“大哥大嫂过年好!”就是他在二十二年前跟中国电影人一次合作中,给中国部分观众留下的深刻印象。

为什么特意说“部分”呢?

因为香川照之虽“香”,奈何当年这部电影没有公映,而同他合作的导演兼编剧之一叫姜文,一个要么“很有状态”,要么“很不在状态”的妙人。

那年是千禧年,镜头外的姜文拿着话筒跟一群穿着军服的“鬼子”比划,人家对他点头哈腰。镜头里的姜文穿着一身粗布烂衫面对着“鬼子”的横眉冷对,他对人家点头哈腰。

这部电影叫《鬼子来了》,当年在国外拿了不少奖,在国内,“三观不正”是对它的唯一评价。

一

杀?不杀?

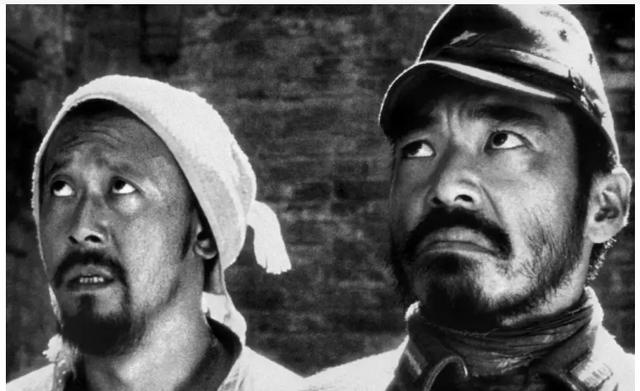

据说当年姜文看到香川照之的时候很满意,他觉得这个演员很符合他心目中真实的“鬼子”形象——

不是渔民就是农民,披着一身军装却掩饰不了被“天闹黑卡,板载!”思想绑架的土鳖气质(香川照之:你礼貌吗?)。

于是大喜,赋予了他“花屋小三郎”的名字,在一个月黑风高的晚上,被一群不明身份的人五花大绑,跟另外一个翻译官“董汉臣”(袁丁 饰)一起被塞进了姜文的屋子里。

那天晚上的姜文变身成了河北挂甲台村的农民“马大三”,脸上没有“嬴政”的霸气,只有泥地里的憨气。来人说“你替我们养一阵子,回头我们来把人带走,不能有闪失。”

这就成了一场故事的开始。

时至今日,我都很佩服姜文的才华,他总能把一个悲剧拍成一个喜剧。大家看着似乎都觉得这事不可乐,但他偏偏能拍得挺可乐。

比如大家都又惊又怕地供养着这俩不速之客,鬼子和翻译官却开始了与空气斗智斗勇,一个说“他们铁定要宰了咱们!”另一个说“我不怕!我是天皇的好娃娃!”。花屋小三郎随着翻译官的描述还脑补出马大三等一群人用花棉被包裹的日本战国武士的形象,这种文化的理解差异是本片值得观看的亮点之一。

而当他面对老实巴交的农民时开始一顿疯狂输出被翻译官频频化解,他说“我不怕死,你们来吧!”那个说“他在表示感谢。”

马大三不解:“我咋看着不想谢谢的意思来?”

翻译官流着冷汗说:“日本人就这德性,谢谢和骂人表情都差不多。”

后来花屋小三郎憋不住了,问翻译官“慨然赴死”用中文这么表达?董汉臣教了他一句华语电影史上必须被记载下来的名句:

“大哥大嫂过年好!你是我的爷!我是你的儿!”

当马大三又出现时,花屋小三郎声嘶力竭地喊了出来把他们吓一跳,他以为这些农民没听懂,就又说了一遍。这段戏建议看原片,香川照之的演技是真好!哪怕他是个日本演员,想必也明白这句话的意思。结果居然能用一种很吊诡的表情非常不屑地又说一遍。

当时我是真的看笑了。

是悲壮的荒唐?还是荒唐的悲壮?或许两者都有。

但花屋小三郎后来还是破防了,因为村民们几次三番犹疑,当初都不商量一句就把人塞过来的“神秘人”始终没出现,他们去县城时目睹了日本人的残暴后又胆战心惊,在村长的合计下决定动手杀掉这两个隐患,可种了一辈子地的农民哪里会杀人?于是去请了前朝的老刽子手,老爷子一副世外高人的样子,那一声“万里长城今犹在,不见当年秦始皇”喊出来时我以为会剧终,结果是乌龙。

人没杀成,老爷子崩溃了,花屋小三郎也崩溃了:

他终究只是一个普通人,求生的本能让他没办法“玉碎”,然后他就怂了。

可当所有人都妥协时,这部电影开始朝着“笑”不出来的方向发展。

二

走?不走?

影片当年最大的非议就是“不对!当年抗战那可是万众一心的事情!怎么能让你把劳动人民拍得这么猥琐愚昧?”

这种非议的根源是“马大三单人持刀闯军营,杀仇敌反被敌寇杀”。

起因是花屋小三郎怂了,村民们跟他达成协议:

把你们放了,换两车粮食。

马大三随后面对的是军官酒冢(泽田谦也 饰),这人光着膀子穿着马靴亮相时的场景很经典,一身腱子肉还剃个毛寸头,凶相毕露。

接着就是屠村。

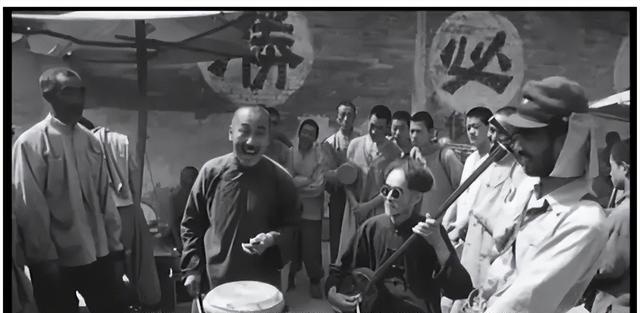

这里可以理解为“胜利者的骄傲不容亵渎”或是“灭亡前的最后一次疯狂”,满心欢喜以为得到奖赏的村民们看到一队日本兵来到村里以为是给他们送粮食的,还开起了联欢会,有个老朽给酒冢唱起了戏。

小孩围绕着花屋小三郎玩耍,直到有人提醒他“你知道你当时喊的中国话是什么意思吗?”的时候,花屋小三郎还懵懂不知,等人家解释完之后,村民们哄堂大笑,恼羞成怒的花屋小三郎夺过军刀砍死了小孩,随着大家的惊呼,屠杀开始。

这一段实在太残忍,不多做描述。

我以为与影片开始花屋小三郎被塞给村民照料的情节对应,都是“鬼子来了”,意味着一场灾难就开始了。

另外,泽田谦也这个演员跟成龙等都有合作,在《霹雳火》、《新宿事件》中都有演出,他在二十多年后同样与姜文合作了《邪不压正》,演的还是日本军官。不过明显苍老了很多,被已经长大了的彭于晏宰了。在《鬼子来了》里,他却没有被马大三杀掉。

马大三在屠村时苟活了下来,日本人却战败投降,所有军人被缴械然后集中安置在原先的军营中,世上已无亲人的马大三单枪匹马带着一把刀杀进军营。

这是一个长镜头,马大三追着酒冢满处乱跑,手无寸铁的酒冢一面警告他“你这么做是不道德的!”一面吓得全然没了屠村时的神勇。

结果马大三被国军绑了起来,一个军官(吴大维 饰)在审判大会上痛斥他这种“不道德、丢中国人脸”的行为,接着命令酒冢代为执行死刑。

这个命令让酒冢都懵了一下,然后让花屋用一把武士刀砍下了马大三的头。

镜头通过掉落在地的头颅,视线转为主观——

血色过后,世界变成了彩色……

我忘了说,《鬼子来了》全片都是黑白色调。

另外当年原班人马还拍了一部电影附属的伪纪录片叫《花屋重旅挂甲台》,内容是改革开放后,老鬼子花屋小三郎作为日本友人重新回到当年屠戮过的地方。片子内容也很值得玩味:

随行的中方工作人员一边听着花屋唱日本军歌一边跟着节拍鼓掌,马大三的后人为老鬼子献花。纪录片的最后画外音是新闻播报,大概讲的是“一衣带水、友好邻邦”之类的话,屋子里充满了快活的空气。

三

知?不知?

有一回跟咱们主编扯闲篇,随口说了几句唐山话,后来想起来要交稿了,竟忽然想起来,我爱学口音这种恶趣味还是通过《鬼子来了》和《一九四二》等电影,恰好都是讲述历史的电影。

无论片中姜文憨憨的“知不道”还是张涵予作为神父说“他为啥这样下场嘞!因为他不信主!”那一口地道的河南话,在我看来都是极有历史厚重感的人物印象。

如今网上能看到《鬼子来了》,说明还有一些人保持着中肯和欣赏的立场去看待一段历史的。

也许这段历史很不美好,跟需要在印象里应该形成的“万众一心”严重不符,但它也是历史。

我看这部电影的时候总觉它属于“黑色幽默”——

苦中作乐,悲愤不已。

我没搞懂《鬼子来了》中发生地的具体地点,只是全片中都是近似赵丽蓉老师的唐山口音,有了解的朋友可以说明一下。

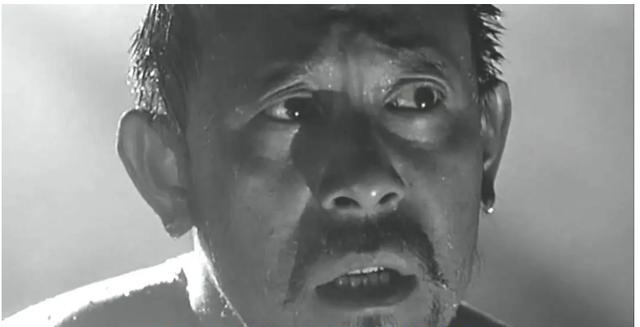

姜文那句“知不道”和“你个王八艹的!”印象很深,前一句多用在面对日本人的问询中,他低下头,眼睛朝上看,眼里充满了敬畏。后一句是在鬼子点烟嘬得正爽时,他一刀下去,随着这声喊,压抑在心里很久的愤怒终于爆发了。

随后没有听到这个农民的声音,因为他的嘴被堵了起来,被自己的同胞堵了起来。

后来姜文喜欢拍些似是而非的作品,有的还不错,有的看不懂……或者不想看懂。

他是个很有情绪的创作者,这种“情绪”发挥稳定时能让人看出他在嘲讽什么,发挥不稳定时则容易让人打瞌睡。后来有很多人呼吁要把他“申遗”,因为那一年他是“张麻子”,带着师爷和一票兄弟去了鹅城,欢脱、搞笑、潇洒。

在华语电影、乃至整个影视发展史中,大家愿意看到快活的一些事,比如“众志成城”,难以面对不快活的事,比如“为什么熬不过去?”、“为什么劳动人民这么愚昧?”、“为什么中国人整治中国人这么狠?”

但是不看,不代表不发生。

虽然“所有残暴者其本质都是懦夫”,但读过书的人们更介意的是“为什么懦夫最后能得偿所愿?”

可历史偏偏就是这样,没有那么多跨马扬鞭,只有唯唯诺诺和随波逐流。

若是有人问一声马大三,估计他只会说:

“知不道”。

最新资讯

- • 今日头条最赚钱的7种方式,你知道吗?

- • 今日头条:3名中国公民在巴以冲突中不幸遇难,2人失联

- • 今日数据精选:2023年度票房榜前十均为国产电影;考研报名人数已连涨8年

- • 儿童性交易?这电影尺度才是今年最大

- • 韩国女星裴涩琪为艺术献身之作《夜关门:欲望之花》

- • 浙江卫视 终于出了一部好综艺

- • 《奔跑吧生态篇》昆明开录,张真源、孟子义、蔡文静新加盟

- • 《现在就出发》:没有边界感的综艺能好看?

- • 热门综艺重磅官宣新成员,网友心碎不已!快乐源泉被堵塞了吗?

- • 内娱综艺上半年最大赢家,竟然是这10位!!!!

- • 是谁还没有上脚新款Samba!!!!

- • 无敌综艺大狂欢!让你目瞪口呆的5档节目!

- • 5部优秀国产战争电影 都以不同的方式展现了战争残酷 引发观众思考

- • 你看过吗?中国票房最高的10部电影#中国电影票房

- • TOP250部电影推荐TOP201-249

- • 多部华语电影在韩展映,《漫长的季节》再获国际大奖

- • 今年最强爽片,分分钟颅内高潮

- • 韩国限制级电影,全程不敢睁开双眼

- • 《浪姐5》即将开播,曝光一份豪华邀请名单,网友:期待值爆棚

- • 蔡文静将接替baby录制《跑男》11月昆明录制综艺